음악: The Scents of Joy

고향앞에서

흙이 풀리는 내음새

강바람은

산짐승의 우는 소릴 불러

다 녹지 않은 얼음장 울멍울멍 떠내려간다.

진종일

나룻가에 서성거리다

행인의 손을 쥐면 따뜻하리라.

고향 가까운 주막에 들러

누구와 함께 지난날의 꿈을 이야기하랴.

양귀비 끓여다 놓고

주인집 늙은이는 공연히 눈물지운다.

간간이 잣나비 우는 산기슭에는

아직도 무덤 속에 조상이 잠자고

설레는 바람이 가랑잎을 휩쓸어 간다.

예제로 떠도는 장꾼들이여!

상고(商賈)하며 오가는 길에

혹여나 보셨나이까.

전나무 우거진 마을

집집마다 누룩을 디디는 소리, 누룩이 뜨는 내음새 ……

나 사는 곳

밤 늦게 들려오는 기적소리가

산짐승의 울음소리로 들릴 제,

고향에도 가지 않고

거리에 떠도는 몸은 얼마나 외로울 건가.

여관방의 심지를 돋우고

생각없이 쉬고 있으면

단칸방 구차한 살림의 벗은

찬 술을 들고 와 미안한 얼굴로 잔을 권한다.

가벼운 술기운을 누르고

떠들고 싶은 마음조차 억제하며

조용조용 잔을 노늘 새

어느덧 눈물방울은 옷깃에 구르지 아니하는가.

'내일을 또 떠나겠는가'

벗은 말없이 손을 잡을 때

아 내 발길 대일 곳 아무데도 없으나

아 내 장담할 아무런 힘은 없으나

언제나 서로 합하는 젊은 보람에

홀로 서는 나의 길은 미더웁고 든든하여라

The Last Train

저무는 역두에서 너를 보냈다.

비애(悲哀)야!

개찰구에는 못쓰는 차표와 함께 찍힌

청춘의 조각이 흩어져 있고

병든 역사(歷史)가 화물차에 실리어 간다.

대합실에 남은 사람은

아직도

누굴 기다려

나는 이곳에서 카인을 만나면

목놓아 울리라.

거북이여!

느릿느릿 추억을 싣고 가거라

슬픔으로 통하는 모든 노선(路線)이

너의 등에는 지도처럼 펼쳐 있다

나의 노래

나의 노래가 끝나는 날은

내 가슴에 아름다운 꽃이 피리라

새로운 묘에는

옛 흙이 향그러

단 한번

나는 울지도 않았다

새야 새 중에도 종다리야

화살같이 날라가거라

나의 슬픔은

오직 님을 향하야

나의 과녁은

오직 님을 향하야

단 한번

기꺼운 적도 없었더란다

슬피바래는 마음만이

그를 좇아

내 노래는 벗과 함께 느끼었노라

나의 노래가 끝나는 날은

내 무덤에 아름다운 꽃이 피리라

병든 서울

8월 15일 밤에 나는 병원에서 울었다.

너희들은 다 같은 기쁨에

내가 운 줄 알지만 그것은 새빨간 거짓말이다

.

일본 천황의 방송도,

기쁨에 넘치는 소문도,

내게는 곧이가 들리지 않았다.

나는 그저 병든 탕아(蕩兒)로

홀어머니 앞에서 죽는 것이 부끄럽고 원통하였다.

그러나 하루 아침 자고 깨니

이것은 너무나 가슴을 터치는 사실이었다.

기쁘다는 말,

에이 소용도 없는 말이다.

그저 울면서 두 주먹을 부르쥐고

나는 병원을 뛰쳐나갔다.

그리고, 어째서 날마다 뛰쳐나간 것이냐.

큰 거리에는,

네거리에는, 누가 있느냐.

싱싱한 사람 굳건한 청년, 씩씩한 웃음이 있는 줄 알았다.

아, 저마다 손에 손에 깃발을 날리며

노래조차 없는 군중이 만세로 노래를 부르며

이것도 하루 아침의 가벼운 흥분이라면……

병든 서울아, 나는 보았다.

언제나 눈물 없이 지날 수 없는 너의 거리마다

오늘은 더욱 짐승보다 더러운 심사에

눈깔에 불을 켜들고 날뛰는 장사치와

나다니는 사람에게

호기 있이 먼지를 씌워 주는 무슨 본부, 무슨 본부,

무슨 당, 무슨 당의 자동차.

그렇다. 병든 서울아,

지난날에 네가, 이 잡놈 저 잡놈

모두 다 술취한 놈들과 밤늦도록 어깨동무를 하다시피

아 다정한 서울아

나도 밑천을 털고 보면 그런 놈 중의 하나이다.

나라 없는 원통함에

에이, 나라 없는 우리들 청춘의 반항은 이러한 것이었다.

반항이여! 반항이여! 이 얼마나 눈물나게 신명나는 일이냐

아름다운 서울, 사랑하는 그리고 정들은 나의 서울아

나는 조급히 병원 문에서 뛰어나온다

포장친 음식점, 다 썩은 구루마에 차려 놓은 술장수

사뭇 돼지 구융같이 늘어선

끝끝내 더러운 거릴지라도

아, 나의 뼈와 살은 이곳에서 굵어졌다.

병든 서울, 아름다운, 그리고 미칠 것 같은 나의 서울아

네 품에 아무리 춤추는 바보와 술취한 망종이 다시 끓어도

나는 또 보았다.

우리들 인민의 이름으로 씩씩한 새 나라를 세우려 힘쓰는 이들을……

그리고 나는 외친다.

우리 모든 인민의 이름으로

우리네 인민의 공통된 행복을 위하여

우리들은 얼마나 이것을 바라는 것이냐.

아, 인민의 힘으로 되는 새 나라

8월 15일, 9월 15일,

아니, 삼백예순 날

나는 죽기가 싫다고 몸부림치면서 울겠다.

너희들은 모두 다 내가

시골 구석에서 자식 땜에 아주 상해 버린 홀어머니만을 위하여 우는 줄 아느냐.

아니다, 아니다. 나는 보고 싶으다.

큰물이 지나간 서울의 하늘아

그때는 맑게 개인 하늘에

젊은이의 그리는 씩씩한 꿈들이 흰구름처럼 떠도는 것을……

아름다운 서울, 사모치는, 그리고, 자랑스런 나의 서울아

,

나라 없이 자라난 서른 해

나는 고향까지 없었다.

그리고, 내가 길거리에서 자빠져 죽는 날,

'그곳은 넓은 하늘과 푸른 솔밭이나 잔디 한 뼘도 없는'

너의 가장 번화한 거리

종로의 뒷골목 썩은 냄새 나는 선술집 문턱으로 알았다.

그러나 나는 이처럼 살았다.

그리고 나의 반항은 잠시 끝났다.

아 그 동안 슬픔에 울기만 하여 이냥 질척거리는 내 눈

아 그 동안 독한 술과 끝없는 비굴과 절망에 문드러진 내 쓸개

내 눈깔을 뽑아 버리랴, 내 쓸개를 잡아 떼어 길거리에 팽개치랴.

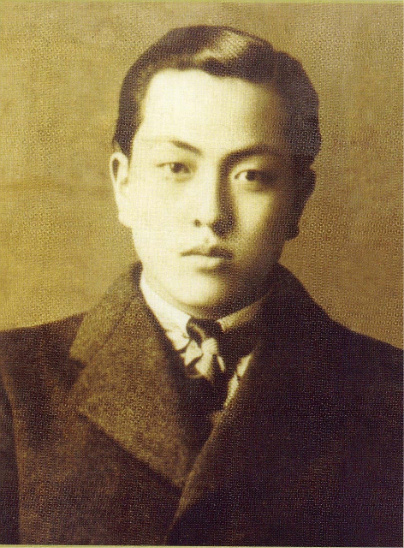

오장환(吳章煥, 1918~ ). 충청북도 보은 출생.

휘문고보를 졸업했으며 명치대학(明治大學) 전문부 수학.

1931년 <조선문학>에 시 <목욕간>을 발표하면서 문단에 나옴.

초기 시는 모더니즘의 영향을 받아 문명비판적인 시와 보들레르적인

경향의 시를 많이 썼음. 그러나 1940년을 전후하여 서정적 사색을

기반으로 한 건강한 생명력을 추구하는 시를 썼음.

해방 이후 선명한 정치 노선을 드러내며 현실 참여적인 시를 활발히

발표하였고 이후 월북. 시집 <성벽>(1937), <헌사>(1939), <병든 서울>(1946),

<나 사는 곳>(1947)을 간행하였으며, 역시집 <에세닌 시집>을 1946년에 간행함 |

|

|

|